INTRODUZIONE

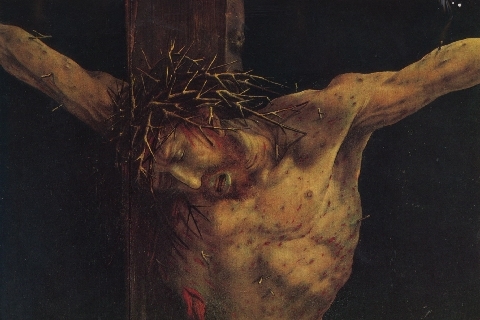

Che la croce di Cristo abbia un formidabile potere simbolico, nel senso etimologico di unificare, mettere insieme (συμβάλλειν), è fuor di dubbio. Ma è anche vero che il suo significato è stato – e continua a essere – spesso frainteso, non compreso, distorto. Qual è il messaggio diffuso da un simbolo del genere, da «questo mostruoso ideale di ogni tortura umana» (1), per dirla con Eugen Drewermann? E soprattutto: in che modo tale messaggio è recepito dalla gran parte dei credenti, dei non credenti e dei diversamente credenti (nel senso di appartenenti a confessioni religiose non cristiane)? Non nel modo migliore, occorre convenirne. Il campionario degli equivoci e degli errori di interpretazione che hanno libero corso tra i fedeli come tra i non credenti è ampio quanto desolante: va dalla crocifissione vista come fine ultimo dell’incarnazione (il Verbo si sarebbe fatto carne all’unico scopo di morire appeso al legno) fino ad attribuire la responsabilità della passione di Cristo al Padre, tratteggiato quale implacabile carnefice che vuole e addirittura pianifica la morte cruenta del proprio unico Figlio innocente.

Del resto non è una novità che la croce sia segno di contraddizione e causa di incomprensioni: «E mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani» (1 Cor 1,22 – 23). «Scandalo e stoltezza – scrive Bernard Sesboüé – che sono di tutti i tempi e che riemergono oggi. In effetti che cosa di più contrario (sic) a una salvezza dell’immagine d’un uomo straziato sul patibolo? Ci vorranno tutti gli accorgimenti e i successi dell’arte cristiana, per tacere della conversione del cuore, per superare, davanti all’immagine del crocifisso, l’orrore che ogni uomo prova davanti alla forca o alla ghigliottina. Scandalo della morte del giusto abbandonato nelle mani trionfanti dei malvagi... Scandalo dell’ultimo grido di colui che si sente abbandonato da Dio... Scandalo del silenzio di Dio che lascia fare... Follia della proclamazione che questa croce è la sola nostra speranza... Stoltezza della pretesa che la salvezza di ogni uomo, ieri, oggi e domani, dipenda da essa... E potremmo continuare a lungo l’elenco degli scandali e delle stoltezze» (2). Tutto questo ha contribuito non poco alla nascita degli equivoci cui poc’anzi si accennava. Scrive ancora Sesboüé: «Bisogna anche dire che lo scandalo della croce ha dato luogo, lungo il corso dei secoli, ad alcune interpretazioni che ne hanno falsato il senso e che oggi ci sembrano inammissibili. Il vero scandalo è stato come occultato da falsi scandali abusivamente aggiunti dagli uomini, come se non fossimo mai sufficientemente convertiti per comprendere la croce per quello che essa è. L’idea che uno se ne fa è sempre solidale con quella che uno si fa di Dio. La croce ci invita a convertire la nostra idea di Dio. Ma l’idea tenace d’un Dio vendicatore ha pervertito a volte il mistero della croce. Grande è allora la tentazione di edulcorarla, di ridurla a qualche cosa di ragionevole, o di metterla un po’ fra parentesi e di vedervi solo un incidente di percorso, un qualcosa di collaterale al mistero positivo della salvezza» (3).

Al carattere intrinsecamente contraddittorio e scandaloso della croce-evento si aggiunge il linguaggio con cui la croce-simbolo, che vediamo esposta nelle chiese, nelle aule scolastiche, negli ospedali, ci parla. Un linguaggio tutt’altro che esplicito. Anzi, a ben guardar non si tratta neanche di un linguaggio nel senso stretto del termine, se è vero che «il simbolo [...] tende a travalicare a tal punto il linguaggio della ragione, ponendosi in una dimensione extra-linguistica, da annullare anche il nome con cui viene designato: il sacrificium intellectus conduce a un sacrificium nominis, perché il nome fissa gli oggetti a una loro identità circoscritta, mentre il simbolo, che è vita, è già oltre» (4): così scrive Cesare Maffei in un saggio dedicato all’esperienza mistica, psicologica e poetica del negativo in san Giovanni della Croce, C. G. Jung e T. S. Eliot. E aggiunge che «il simbolo determina dunque una “lacerazione della parola”: nel regime diurno e superficiale di questa, il simbolo introduce l’oscurità e la profondità della notte» (5). Il simbolo, insomma, non parla alla ragione, il suo non è un linguaggio che la coscienza possa intendere facilmente, e proprio in questo sta la sua forza umile, la sua efficacia discreta: «Dimensione semiotica e pretesa di esaurire in sé il reale, cioè prevaricazione, sono infatti intimamente connesse. La presunta esaustività conoscitiva della coscienza crea infatti l’impressione di realizzare una condizione di controllo totale e quindi di dominio. E tuttavia è destinata a rivelarsi anche illusione e caduta [...]. Di fronte a questo percorso che, animato dal desiderio di rassicurante possesso, parte dal sapere e finisce nell’idolatria di un falso sapere, la dimensione simbolica si pone certamente come momento di realistico riscatto e di apertura. Ma questa apertura, per essere veramente tale, deve contemplare l’incognita dell’ignoto. Rispetto alla “pienezza” della conoscenza, l’ignoto costituisce tuttavia un termine di segno negativo ed esprime una rinuncia. Si potrebbe allora affermare che il simbolico inizia dove la volontà di potenza del semiotico finisce, perché il simbolico si basa su una “riduzione” di conoscenza, su una “espropriazione” – e non su un arricchimento» (6).

Per Maffei il simbolo funzionerebbe insomma da operatore mistico, se così si può dire: il suo compito non consiste nello svelare il significato del messaggio, nel trasferire il mistero sul piano dell’evidenza razionale ma, al contrario, nel portare (o riportare, se si vuole) il mistero nella sfera esistenziale dell’uomo. Maffei precisa infatti che «ciò che contraddistingue il simbolo, e che ne garantisce la vitalità, è la persistenza dell’elemento ignoto che tale deve rimanere. Deve cioè persistere una sorta di distanza, una tensione, tra ciò che è dicibile, circoscrivibile con il linguaggio, e quindi conoscibile, e ciò che invece non è delimitabile dalle capacità conoscitive» (7).

Tutto ciò conferisce al simbolo un potere e un’efficacia cui il linguaggio, così legato al segno e al principio aristotelico di non-contraddizione, non potrà mai ambire: il simbolo riesce a far convivere gli opposti, a dire l’ossimoro, a comunicare l’indicibile. Se questo vale per il simbolo in generale, è vero ancor di più per la croce. Va da sé che sarebbe assurdo pretendere di decodificare appieno il messaggio della croce, ancorché con il lodevole intento di far luce su ogni errore di inerpretazione: innanzitutto perché si cadrebbe in una sorta di eresia di Eunomio (8), nella pretesa di aver pienamente compreso, se non l’essenza divina, quantomeno il modus operandi di Dio. Poi perché, ammesso che si riesca nell’impresa, si priverebbe il crocifisso della sua efficacia, di quel dinamismo che ne fa il simbolo cristiano per eccellenza, lo si cristallizzerebbe in un «ho già detto tutto, non c’è più nulla da capire» che stroncherebbe sul nascere quell’andar oltre proprio di ogni autentico cammino di fede. Al riguardo fa ancora notare Maffei, in riferimento alla metafora junghiana della gravidanza: «[...] Il simbolo è vivo fino a quando non svela il suo significato, fino a quando è portatore di una significazione presente, ma non interamente rivelata. Ovvero, per tornare alla bella metafora di Jung, la vita del simbolo è legata al suo stato di “pregnanza”, al suo essere gravido di qualcosa. Nel momento in cui dà alla luce ciò che contiene, il simbolo si svuota e contemporaneamente muore» (9).

Se la pretesa di far dire al simbolo tutto il suo mistero può avere conseguenze disastrose, si può almeno cercare di non attribuire alla croce ciò che essa non ha mai voluto dire. Questo è precisamente l’obiettivo che ci si propone nel presente elaborato: fare il punto, per quanto possibile, sui traguardi raggiunti dalla riflessione teologica in merito alla morte sacrificale di Gesù, al suo potere di redenzione, alle ragioni (umane, divine) che hanno condotto il Messia sul patibolo, alle eventuali alternative a questo cammino di sofferenza.

Marco Galloni

Note

1) E. DREWERMANN, Parole per una terra da scoprire (titolo originale: Worte für ein unentdecktes Land. Herausgegeben und eingeleitet von Karin Walter, Verlag Herder, Freiburg, 1990), trad. it., Queriniana, Brescia, 1993, p. 94. Senza entrare nel merito dei conflitti con le autorità ecclesiastiche da cui è scaturito il “caso Drewermann”, riportiamo l’interpretazione in chiave junghiana che il teologo tedesco dà della passione di Cristo. Drewermann, che è anche psicoterapeuta, individua nell’angoscia la condizione esistenziale dell’essere umano ed è per l’appunto dall’angoscia che ci salverebbe la croce di Cristo: «Nulla è così difficile, davanti all’angoscia, quanto restare umani, restare veri, restare buoni e non ripiegare nel potere, nella menzogna, nella distruzione. Ma questo volle dire Gesù, e questo scopo ebbe tutta la sua vita: che, a partire da Dio, potessimo vincere l’angoscia e fossimo in grado di vivere da persone libere. Davvero solo per questo egli dovette morire, e proprio per questo la croce, questo maledetto marchio di infamia, questo mostruoso ideale di ogni tortura umana, può diventare per noi, nonostante tutto, un segno di salvezza». Sull’approccio psicoanalitico di Drewermann all’Antico e al Nuovo Testamento, che non va confuso con quello riduzionistico di F. Dolto e G. Sévérin (Psicanalisi del Vangelo), cfr. A. RIZZI in Introduzione generale alla Bibbia, Elledici, Torino, 2006, pp. 621 – 622.

2) B. SESBOÜÉ, Gesù Cristo l’unico mediatore. Saggio sulla redenzione e la salvezza (titolo originale: Jésus-Christ l’unique médiateur. Essai sur la rédemption et le salut, Desclée, Paris, 1988), trad. it., Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (MI), 1991, libro I, pp. 30 - 31.

3) Ivi, p. 31.

4) C. MAFFEI, Tre notti. L’esperienza mistica, psicologica e poetica del negativo, Garzanti, Milano, 1992, p. 124.

5) Ivi, p. 123.

6) Ivi, pp. 122 – 123.

7) Ivi, pp. 120 – 121.

8) Cfr. R. LATOURELLE, Teologia della Rivelazione (titolo originale: Théologie de la Révélation, Desclée de Brouwer, Bruges – Paris, 1966), trad. it., Cittadella Editrice, Assisi, 1996, p. 134.

9) C. MAFFEI, op. cit., p. 121.